【5分でわかる】刃物のロウ付けとは?ドリル、エンドミル、ルータービット用の解説。

さてみなさまこんにちは

まぶちでございますよ。

刃物のはなし

今回は刃物の話をしたいと思います。

実は刃物メーカーさんに来社いただき、

職質してきました。

工場では刃物は超硬のドリルを使用しています。

これを共有したいと思います。

ドリルロウ付けとは?

超硬のドリルは、鋼の芯材に、ロウ付けという手法でくっつけてあります。

溶接のようなものですね。

ロウ付けとはなにか?なぜ高温でやるのか?デメリットはないのか?

さまざまな質問をぶつけました。

明確な解答がかえってきたのでとても興味深く、翌日には120%忘れるポンコツ頭におぼえさせるよりは

ブログにて明記したい。そう思いました。

ロウ付けとは?

超硬というのは、非常に成形、研磨しにくい材料です。

なぜなら加工刃物材料だからです。

加工が簡単なら、刃物に向いてませんよね。

堅い、変形しにくいからこそ、加工刃物に向いている。そんな素材です。

その超硬を鋼の芯にロウ付けします。

ロウ付けは溶接のようなものです。

しかしその芯から溶接痕のようなものが一切溢れていないのが不思議でした。

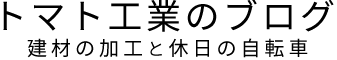

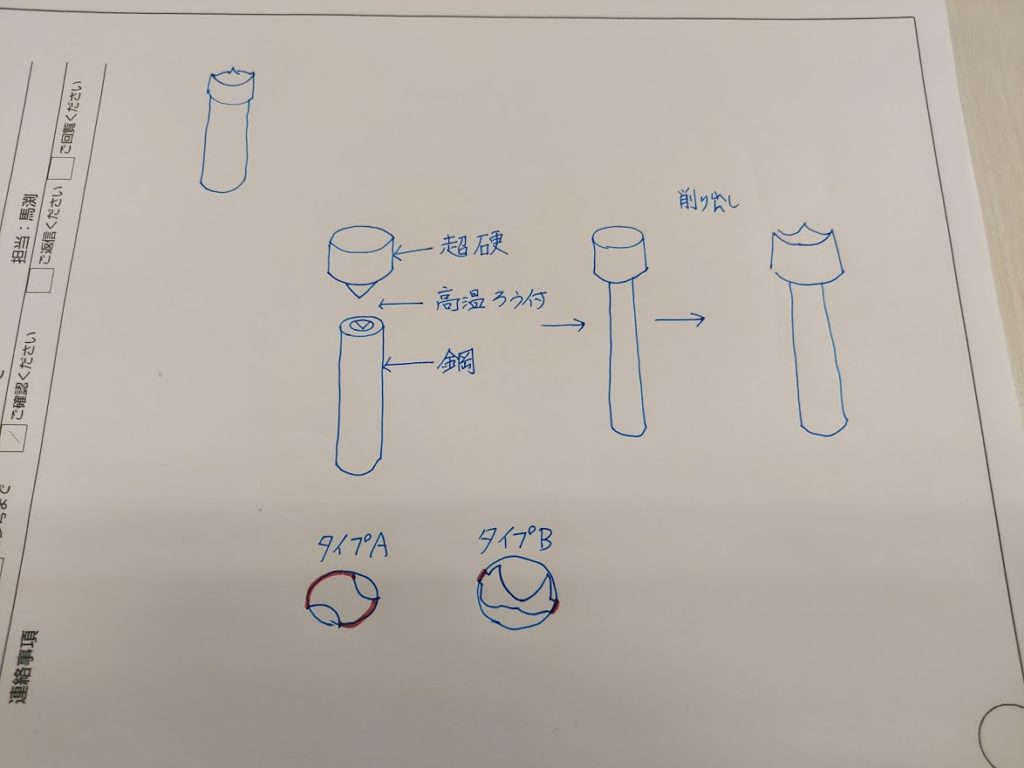

これは実は図のように鋼の丸棒に超こうヘッドをくっつけてます。

超硬の円筒形ヘッドをとりつけたもの

という解答でした。

たしかに製造された超硬刃物の先端をみると色が変わっております。

ここに円筒形のヘッドをつけ、加工することで刃物ができる。

そんなイメージなんですね。

鉄工と木工刃物の違い

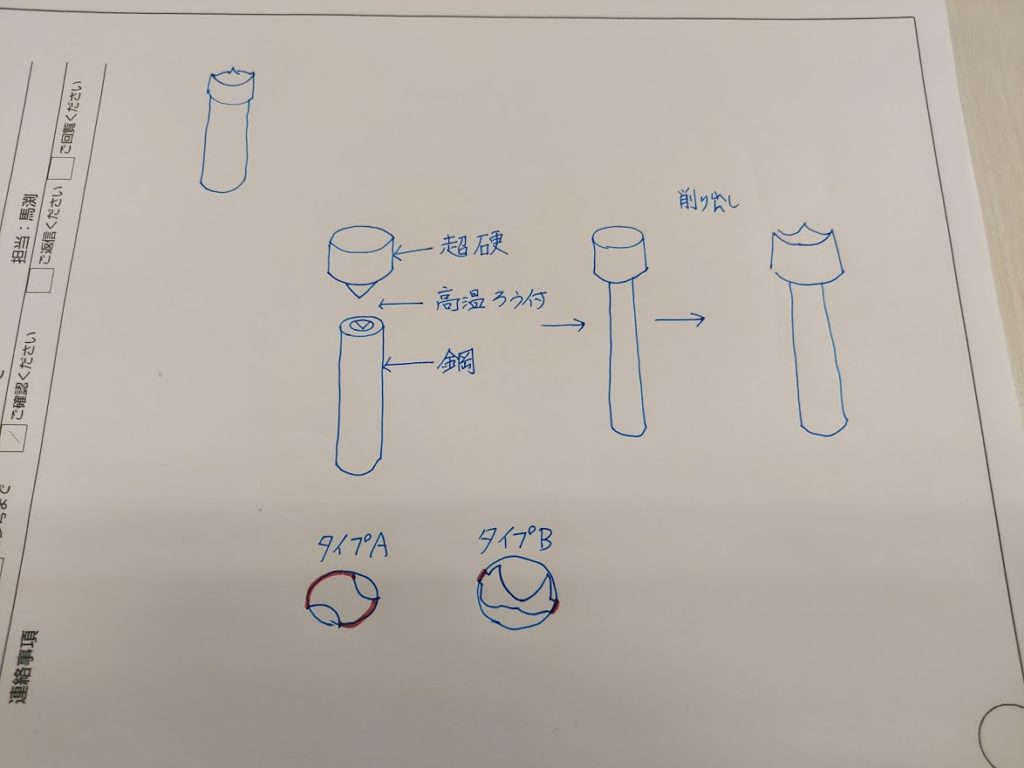

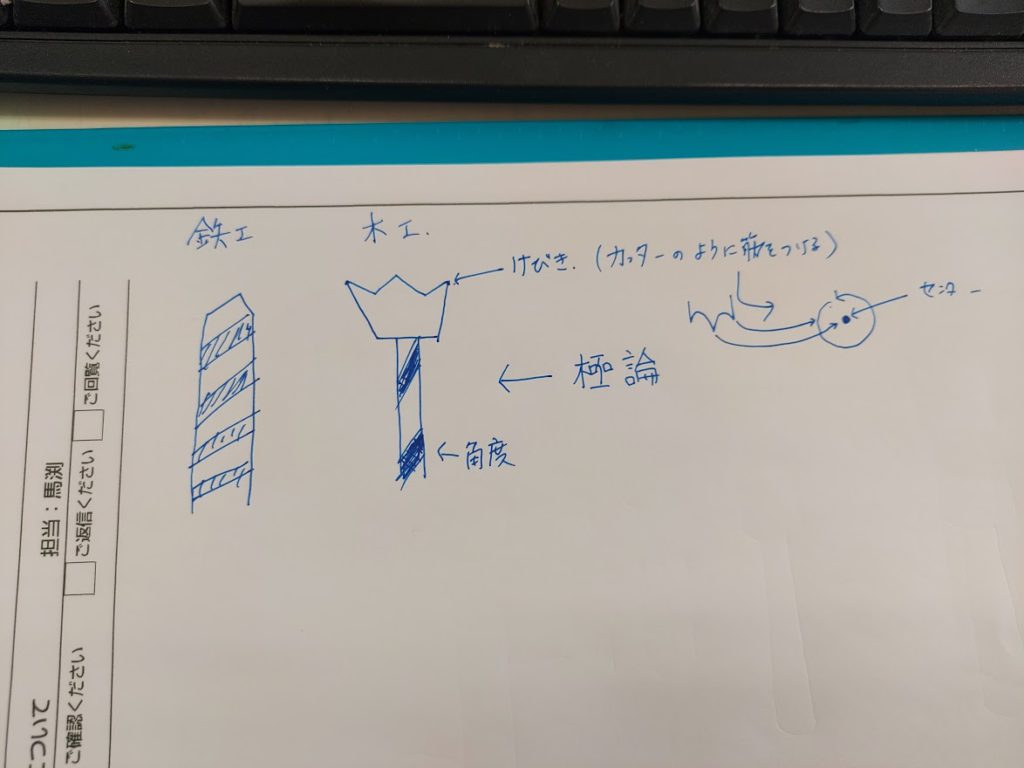

鉄工錐、いわゆるドリルは下のような形状をしています。

右は極論ですが、木工の刃物です。

なんでこんなに形状が違うのか。

①刃先の違い

木工刃は綺麗にきれるように、罫引刃がついてます。

またセンターを正しく捉えられるようにセンター芯がとんがって出ています。

直進性を高める目的になります。

センターがあたった後に、両側の罫引があたり、カッターで紙を切るように切っていくので、

コンパスで線を描くように、綺麗にきれます。

特に昨今の建材は、表面にシートがはってあることが多いので、カッターでキリ筋をつける。

このようなイメージです。

いきなり鉄鋼ドリルでやると、バリが立ってモサモサになってしまいます。

②屑逃しらせんの違い

下の図をみてもらうと、屑逃しらせんの角度が大きく違うことがわかります。

木工の場合、この角度がきついと切り粉がつまります。

木工で鉄工ドリルを使うともれなくこのらせんに粉がつまります。

そのため、切りくずが逃げやすいようになってます。

ドリルは回転とどうじに、上にコンベアのようにクズを引き上げる効果も必要なのです。

③先端形状の違い

木工の場合、罫引刃は微小なテーパーがついています。

このテーパーがついていないと、穴に対し、超硬ヘッド側面が全部あたるので、ものすごい抵抗になってしまいます。

なので、先端がすこし広がっているのはこのためです。

またヘッドと軸は上記の写真のように径が異なります。

若干細くなっていることで、穴に対し抵抗が少なくなっております。

ただし、この多少大きいヘッドのおかげで、機械側の軸ブレがあると、抜く時にポリや、メラミンなど表層の塗膜等を引っ掻いてしまうことがあります。

真上からみた図

我々、最新鋭のドリルマシンをもっているのですが、途中で止まってしまうケースにあってきました。

今回我々の機械がドリリング中に途中で止まるというケースですが、

モーターが極めて小さいのもありますが、

抵抗が大きいのではないか。

という仮説を立てました。

刃物の抵抗というと、切削時の抵抗と考えいました。

しかし、より切れるはずの刃物にかえても顕著に変わることは有りませんでした。

ではなぜ、入っていかないのか。

これをいろいろ考えていました。

材料の特徴

我々の材料の特徴として、極めて摩擦抵抗が大きいということがあります。

いた同士を置いて、横にすべらせようとしても一切滑ることがありません。

つまりこのように穴内部において回転しようとする軸が摩擦に寄って止まってしまう。

という仮説を立てました。

そこで今までは横からした見ていませんでしたが、

上からみた図によってこれを解決しよう。

としました。

タイプAが既存刃物であり、新型はタイプBです。

赤いところが接地面であり、この部分全体が摩擦を生み出していることになります。

摩擦が減れば、発熱も抑えられることになります。

超硬ロウ付け取れと発熱の関連性について

ちなみに、加工中にロウ付けが取れるケースについて質問をしました。

ロウ付けは、回転、切削時の熱で取れるのでしょうか?

ロウ付けが数百度でろうを溶かしてつけます。

つまり、同じ温度になれば、また溶けてしまうということになります。

結論から言うと、そこまで温度は上がらない。

ということです。

どちらかというとヘッドのロウ付け部にかかるヒジリやネジリといった外的な力によって外れることがある。

という理解でした。

次回テストを行うので、そこで経過を観察していきたいと思います。