【前半】下呂宮地へ、お寿司をたべにいくだけのサイクリング。

どうもこんにちは。

まぶちでございますよ。

今日はちょっと随筆風に書いていきたいと思います。

夏休み

今年の夏休みは長い。

12日の出勤日をのぞき、9日から17日とほぼ過去最長レベルである。

“12日も休みにしたらいいじゃないか。”

というも、

“社長、12日ちゃんと出荷しないと、みんな不安なんですよ❢❢”

というどっちが社長かわからないような返答がきて

“おっおう。”

と言う。

10,11日は土砂降り予報のため、9日かならずサイクリングにいかなければならない。

それはもはや我々の優秀な政府が、増税をやり切る。というくらいの意思である。

さて、朝、なんとか起きようとするも、連日の高負荷がたたり7時半にようやく家をでる。

よく、やる気がでないから始められない・・・と相談されることがあるのだが、

始めたから、やる気が出てくるような気がする。

故に、全くやる気がでないときこそ、迅速に動くことが必要なのかもしれない。

今回のサイクリングは、途中でひどい目にあったのだが、それも合わせて記載していこうと思う。

超えていく間見峠

まずは県道97号をいき、間見峠へ。

いつものコースなので、

目をつぶってでも普通に走れるだろう。

ただし崖下に転落していることを除いて。

朝は結構涼しい、低気圧が向かっているからだろうか。

テレビでは過去最高の暑さと煽りに煽っているが、こうして大地に向き合って風を感じると、

案外そうでもないことに気付かされる。

途中水場からは猛烈な勢いで冷水が吐き出されている。

山水はとめどなく溢れ、その水を浴びながら行くことにきめた。

金山菅田の村

出たのが遅いので、なるべくショートカットを選択する。

まずは難所袋坂峠。

ここは2本のトンネルがあるが、後方からの接触があったことを聞いて以来、

なるべくトンネル内を通らないようにしていた。

しかし今回はトンネル内の歩道を選択。

状態はプーチンの頭の中くらいヒドイ状況である。

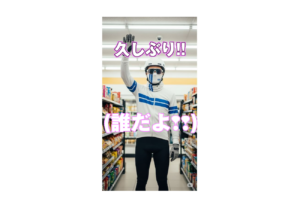

菅田村から飛騨金山の中心地までは、ショートだが難所である長洞峠を選択する。

長洞峠は、設計ミス?というくらいの斜度をもつ急坂であり、

金山から美濃加茂あたりへのショートカットとしてまぁまぁの交通量がある。

サイクルコンピューターで測ると、最大斜度は14%。

長洞峠をいく

前の自転車なら、楽器のごとく車体から何らかのきしみ音を発するが、

ジャイアントプロペルに変えてから

一切音がしない。

これまでの自転車は3万キロくらいで、なんらかの異常が発することがあったが、

BB規格がPF30の場合まずBB周りに来たような気がする。

また音が消えなかったのは、もしかすると、フレームのどこかに細かい剥離がおきていたからなのかもしれない。

斜度10%を超える激坂の中、自分の呼吸音だけに集中する。

湿ったアスファルトの上を滑るようにいく、ロードバイク。

一歩一歩修験者のように踏みしめるように、クランクを押し込んでいく。

日々の喧騒や、悩み、執着からすべて切り離され、いまこの瞬間に集中することが、この峠を選択した意味なのかもしれないと思う。

まるでタイムリープしたかのように、峠の頂上につくと、上がってきた急坂を消費するように下り坂に入る。

サイクルジャージのジッパーを下げ、モンベルのジオラインがはためきながら体を急冷してくれる。

あっとういう間に、飛騨の玄関口、金山に到着する。

飛騨金山

飛騨金山はなんども来ているが、その度に美濃地方との違いを感じる。

それは建物であったり、道の構造であったり、うまく言語化できないが、

雰囲気がそれを感じさせてくれる。

国道から一歩離れ、飛騨街道に入る。

往時の繁栄を今なお残している。

狭隘な谷間にびっしりと家々がならんでおり、それがこの金山の特徴。

うねったような小道が多数あり、筋骨巡りと呼ばれているらしい。

これは土地が豊富な美濃地方ではあまり見られない谷特有の風情である。

対岸の橋をわたっていま来た道を見てみる。

飛騨川と馬瀬川の合流点であり、僅かな土地に町家がひしめき合っている。

私は出身が武儀の田舎町であり、すでにその町はない。

武儀という大昔の郡名であるだいそれた名前を冠するも、

実際ただの谷間の集落の集合体であり、なんのアイデンティティも持てなかった。

だからこそ、郡上八幡や、飛騨金山、下呂という町に未だに惹かれるのかもしれない。

これらの町には明確なアイデンティティが確かにあると思う。

喫茶レインボー

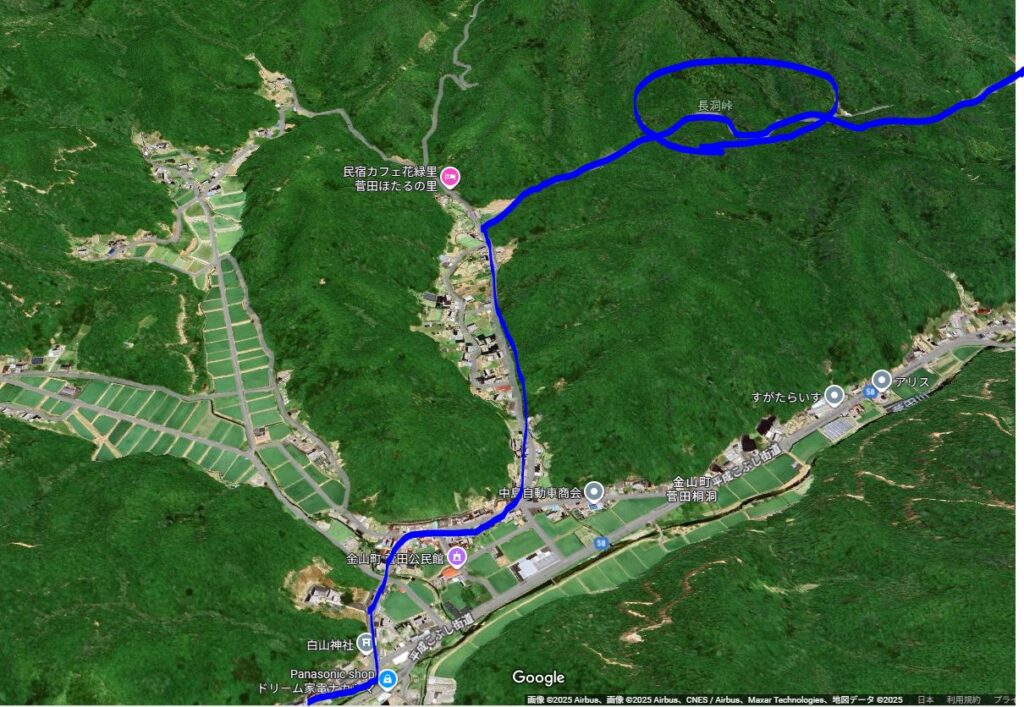

大昔来たレインボーというカフェに立ち寄ってみた。

鍵は一切かけない。

なぜなら飛騨に悪い人はいないからだ。

ローカルな喫茶店の良さは、町を見ながら食事が楽しめることだ。

おそらくここは、数十年にわたって同じ景色を提供し続けているのだと思う。

カリカリに焼けたパンをかじると、ほのかなバターの香りが口いっぱいに広がる。

“美味しかったです。”

といって店をでると、

お店の方はとても嬉しそうな顔をしてくれた。

微笑みながら、サイクリングを続ける。

裏街道を繋いで、中津原に入ると金山湖が視えてくる。

実は谷の民にとって、ダムというのは少し心がキュっとなる。

なぜなら、運がなければ、自分の故郷がダム底になっていてもおかしくなかったからだ。

神社の中を線路が通る下原八幡神社を抜ける。

境内を通りぬけると、一陣の風が顔を撫でる。

ここから、しばらくいくと細い山道が上へ上へとつながっていくことを知らせてくれる。

山道は大河からどんどん離れていき、その川幅とともに心細くなっていく。

福来と呼ばれる谷間集落へ登っていく。

かつて最初、ここをのぼったとき、これが人口建造物なのではないかと疑うような光景が広がっていた。

おそらくクルマであれば一瞬で過ぎ去ってしまうその瞬間を自転車ならば、圧倒的密度でもって体感できる。

マラソン中は、ときの流れが悠久に感じる。普段の3倍の心拍数に時間が比例しているのかもしれないし、

とにかく、山登り中のこの風景というのは圧倒的印象を与えてくれた。

自転車をたてかけ、空になったボトルを川に突っ込むと、ボコボコという音がして満たされていくのを感じる。

川べりに横になり、あたりをみると、木々の葉々もまたゆらゆらと風になびいている。

火打坂峠

九頭師峠にならぶ、

見るからに手ごわそうな峠であるが、印象から全くズレていない。

何度も何度もつづら折りを超えてようやく峠の頂上へ。

300mも登ったのに眺望は全くない。

風が、あたりを包む空気が、麓と全く違うことを教えてくれる。

麓よりも涼しくなった風がはためくたびに体を気持ちよく冷やしてくれる。

登って良かった。毎度そう思う。

後半に続く。