なぜ不燃建材を加工すると機械がすぐにぶっ壊れるのか?について

どうもこんにちは。

まぶちでございますよ。

不燃建材で機械が壊れる件

については、さんざんぱらこのブログで公表してきました。

で、なぜ壊れるのか。ということについて長年にわたり調査をしてきたので、そのご報告を。

ちなみに、情報の精度は一応膨大な本からとってますので、

違ってたら、もしくはクレームがあれば

JAROに電話するようお願いします。

(怒られるわ❢❢)

よろしくお願い致します。

不燃性建材の組成

まず、不燃性建材は、何らかの混ぜものをすることにより素材を構成していきます。

不燃の定義は下記を御覧ください。

で、その不燃材料を製造する際に、いくつかの添加粉(フィラー)を添加します。

そのフィラーの種類を調べることにより、不具合が解決できるのではないか。

とそう想ったわけです。

1. 無機系材料(主に鉱物系)

- 酸化マグネシウム(MgO):マグネシウム系不燃ボードに使用

- アルミナ(Al₂O₃):酸化アルミニウム、耐火レンガや耐火断熱材に使用

- シリカ(SiO₂):耐熱ガラスやコンクリート補強材として使用

- 水酸化アルミニウム(ATH):熱分解時に水を放出し、不燃性を向上

- 水酸化マグネシウム(MH):ATHと同様に火災時に水を放出

2. セラミック・ガラス系

- バーミキュライト:軽量で耐火性のある鉱物

- パーライト:断熱・防火性能を向上

3. 無機繊維

- ロックウール:耐火ボードや断熱材に使用

- グラスウール:断熱材や吸音材として使用

4. 難燃剤(有機・無機)

- リン系難燃剤(ポリリン酸アンモニウムなど):炭化を促進し、燃えにくくする。酸化供給遮断層を作る。

- ハロゲン系難燃剤(臭素化合物など):燃焼時にガスを発生し酸素を遮断

- ホウ酸系難燃剤:木材の難燃処理に使用

不燃性建材に混入する素材

さてさて、ここでは問題があるのは、硬度が硬い素材です。

研磨に使われる素材

| 材料名 | 用途 |

|---|---|

| アルミナ(Al₂O₃) | 研磨剤(サンドペーパー、研磨布、切削工具) |

| シリカ(SiO₂) | 研磨剤(ガラス研磨、歯磨き粉、半導体加工) |

| 酸化マグネシウム(MgO) | 研磨材(特定の研磨用途) |

補足

- アルミナ(Al₂O₃):非常に硬く(モース硬度9)、サンドペーパーや研磨ディスクに使用。

- シリカ(SiO₂):モース硬度7、研磨力はアルミナより低いが、ガラスや半導体加工で使われる。

- 酸化マグネシウム(MgO):一部の特殊な研磨用途に利用されるが、主要ではない。

したがって、これらアルミナ、シリカ、酸化マグネシウムについては、LMガイドやボールねじ、スピンドルを痛める原因になりうる。

※アルカリ汚染されたリニアガイド。

※防錆処理してあっても、全体にサビが回っています。

ということが言えそうです。

錆に関して

さて、錆サビに関しても注意が必要です。

※錆びたリニアガイドとボールねじ部品

刃物でも全体がガッツリと錆びるケースがあります。

通常酸化皮膜という薄い膜があるのですが、

定期的にこれが粉で傷ついて損傷することで、錆が促進されてしまいます。

海外機械で頻発する腐食原因

日本でよくドイツ製の機械や、イタリア製の機械が壊れるのは、

この高湿度環境と、寒暖差、それに不燃建材に含まれる特有の含有物が原因なのではないかと推察してます。

たとえば、窯業系サイディングの主成分の一つ、セメントはPHで12-13を誇る強いアルカリですが、ヨーロッパでは、レンガや石、塗り壁など湿式工法がよく取られます。

一方で雨が多い日本ではこうした雨や高湿度下でも施工可能な乾式工法が発展してきたと考えられます。

つまりは、

①日本と欧州では建材の組成が全く違う。アルカリを含んだ建材等が一般的である。

②高湿度下の環境であり、ヨーロッパとは環境が違う。

特に②については、空調が効いたヨーロッパの動作環境と日本では大きくことなり、

UPS(無停電装置)などはすぐに寿命を迎えてしまいます。

このため、ヨーロッパ機械は初期性能はでるものの、長期でみると故障が頻発する。ということが言えそうです。

とはいえ、ヨーロッパ機械が悪いのか。というとそうでは決してなく、きちんとメンテナンスできる環境下においては、

非常に有用ではあります。

そうではない、放ったらかしの環境下においては、非常にまずい問題に発展しうる。

ということです。

LMガイドやボールねじ、ラックピニオンを錆びさせる(腐食を促進する)素材・環境

腐食原因とされる素材、環境を下記にまとめました。

| 要因・素材 | 影響・作用 | 備考 |

|---|---|---|

| 水分(湿気・結露) | 錆の主要因(酸化鉄の発生) | 高湿度や温度差による結露が影響 |

| 塩分(塩化物イオン Cl⁻) | 塩害による点錆・孔食 | 海岸地域、融雪剤(塩化カルシウム)など |

| 酸性物質(リン系・ホウ酸系難燃剤など) | 酸による腐食促進 | pHが低い環境で錆びやすい |

| アルカリ性物質(水酸化マグネシウム、コンクリート粉塵) | 一部の鋼材に影響 | 強アルカリ環境で腐食の可能性 |

| 摩耗粉(金属粉・シリカ SiO₂) | 表面損傷 → 錆発生 | 研磨材が付着すると腐食が進行 |

| 異種金属(アルミ・銅との接触) | ガルバニック腐食(電位差による錆) | 潤滑不良や湿気があると加速 |

| 洗浄溶剤(強アルカリ・酸系クリーナー) | 表面の防錆油を除去 → 錆発生 | 不適切な洗浄後に防錆処理しないと危険 |

特に危険な環境

- 高湿度・結露が発生しやすい場所

- 海からの塩分や融雪剤が飛散する環境(屋外・工場)

- 強酸・強アルカリが付着する環境(化学プラント・コンクリート施工現場)

- グリース不足・摩耗粉が発生しやすい環境

- 異種金属と接触しやすい場所(銅・アルミと接触)

対策

- 防錆処理(防錆グリース・防錆オイルの塗布)

- 耐食性の高いLMガイド(ステンレス製・防錆コーティング品)を選択

- 定期的な清掃と適切な潤滑

- オイルについては、品番選定が重要、粘性をできる限り下げたいが、下げると汚染性が上がってしまう。

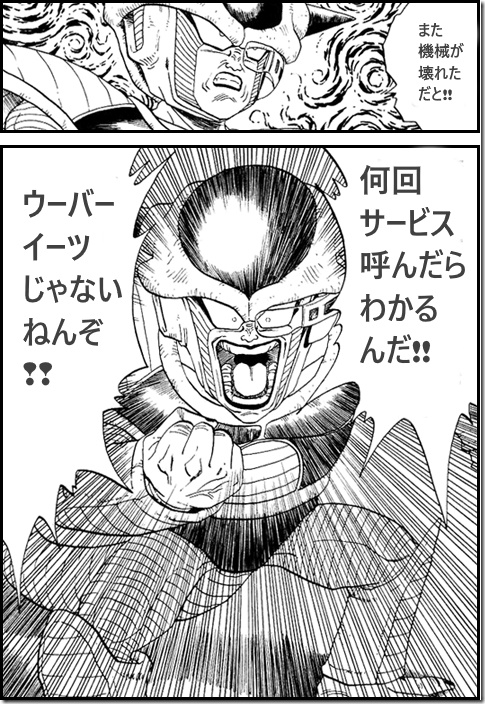

以上が大まかな対策なわけですが、一応トマト工業では、膨大な知見をためており、

マニュアルにまとめてあります。

400ページにわたって、各機械の特性を皆がまとめてくれています。

オンラインにて厳重に保管されており、皆で共有しています。

なぜ、共有するのか。

3人シェフの例

それは、たとえばレストランで3人シェフが居たとして、Aさんのときは最高にうまいけど、

Bさんのときはたまに焦げてる。Çさんに至ってはエスニックな風味だ。

ではだめなわけです。レストランとしては。

つまり最高のAさんのレシピを全員で共有することが、レストランとしてあるべき姿であると

定義しています。

いつでも、最高の食事をお客さんに展開することが重要なのですね。

ではまた!!