【#2/4】工作機械博物館に行こう!!ヤマザキマザックの強みとは?

さて、つづきです。

山崎鉄工所時代につくった汎用旋盤、これは安井ミシン兄弟商会という会社に第一号機を販売。

この安井ミシン兄弟商会こそ、

のちの世界的企業、ブラザー工業です。

縁というのはとても不思議に感じますね。

旋盤は木工も金属も基本の動きはかわらないということを教えていただきました。

では違いはなにか?

という質問に対しては、

【精度と剛性が違う。】

ということを教えていただきました。

さて、ここからは人類と工作機械のなりたちについておしえていただきました。

ものづくりと人類

紀元前5,500年、銅がはじめて発見されました。

どうはこう石というものを燃やしてつくります。

そうすると、二酸化炭素がでて銅になります。

しかしこの銅大変柔らかいので、そこにスズを添加して硬くする技術が発見されました。

紀元前4,000年、それが青銅です。

青銅はたくさんの武器や食器などに使われました。

その後鉄が発見されます。

そこからステンレスへと金属が変わっていきます。

隕石が落ちてくるのですが、この隕石から取れる金属が隕鉄

ニッケルが5-35%含有されています。

ご存知の通り、錆びず、腐らずといった機能を付加されたものです。

BC1190年

ヒッタイトという国が出てきました。

製鉄をするために、たくさんの木を燃やす必要がありました。

木を切りすぎて国が滅んでしまいます。

イースター島のモアイみたいなものですかね・・・

残った人がタタール人として中国にわたり、

またイギリスへわたり産業革命へとつながっていきました。

タタール人・・・・

こちらは乗鞍に現れた

岐阜のケムール人

です。

(犯罪者っ❢❢❢)

これが最初の旋盤です。

最初は木製で製造されていました。

弓でひくと芯が周り、そこに刃物を固定して削り出していきます。

その後、もっと太い木枠で作成したものが上記

足踏みポール旋盤です。

脚で引いて戻すのは、樫の木の反力で行います。

自動加工機のはじまりですね。

なんと700年もの長いあいだ、このポール旋盤が使われていたということで、大ヒット商品ですね。

あの芸術家であるレオナルド・ダ・ヴィンチが設計したねじ切り旋盤です。

ガイドとなる歯車を交換することで、ネジを簡単につくれるという機械です。

芸術だけでなく、こうした機械設計にも才能を発揮したようです。

では現代において1000分の1mmの超精度をどのように担保しているのでしょうか?

最新最強のマシニングセンターで削り出す・???

違います。なんと現代の名工こと職人さんが一人ひとり手作業できさげ加工をしているのです。

きさげ加工は、スクレーパーというノミのようなもので、超平面を少しづつ削っていくものです。

機械よりも超精度を出すと共に、完全にフラットではありません。

スクレーパー特有の凹部を作ります。

この微小な油溜まりをつくることで、 超精度であっても動かしやすいという相反する機能を実現させた超絶摺動を実現しています。

最高の職人が150時間をかけて削り出した超平面

この平面という基準をつくることで、機械の基準値をきめる初期ベースとしています。

これ、3つあるのは、2つだと凹凸でも行けてしまいますが、3つがすべて正確に

寸分違わず平面ができているということで、初めて3面平滑が実現できます。

現在ではすべての機械にきさげ加工を施しているわけではないと教えていただきました。

一部の超精度が必要なもののみ、現代でも手作業によるきさげ加工を施しているということでした。

産業革命と工作機械

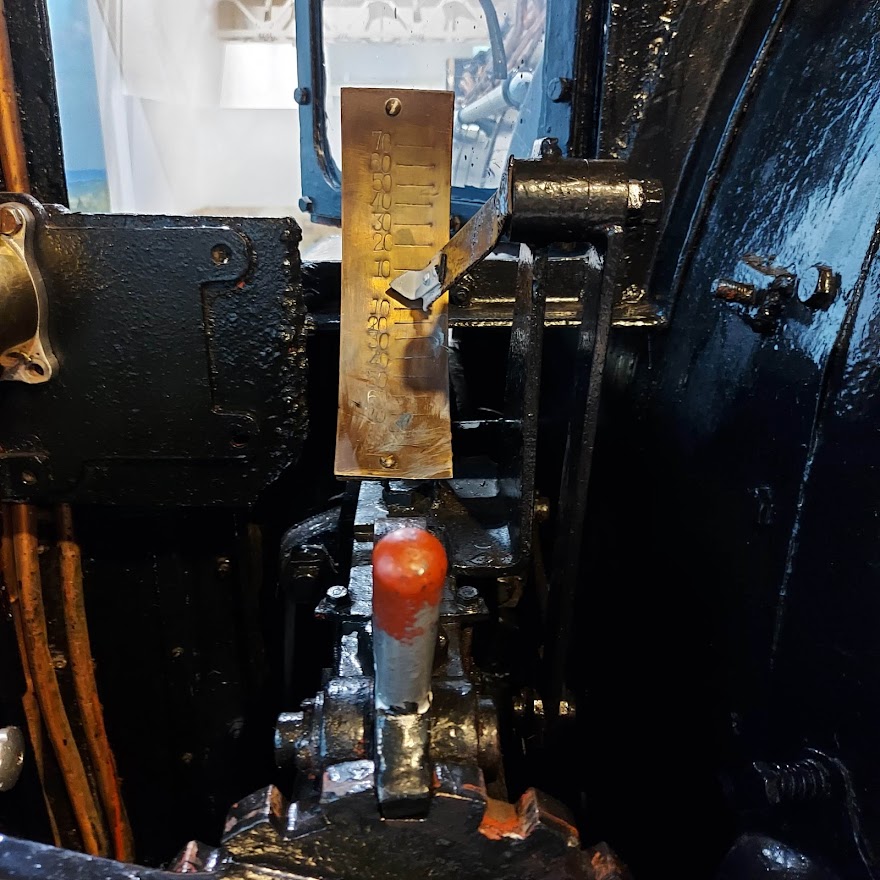

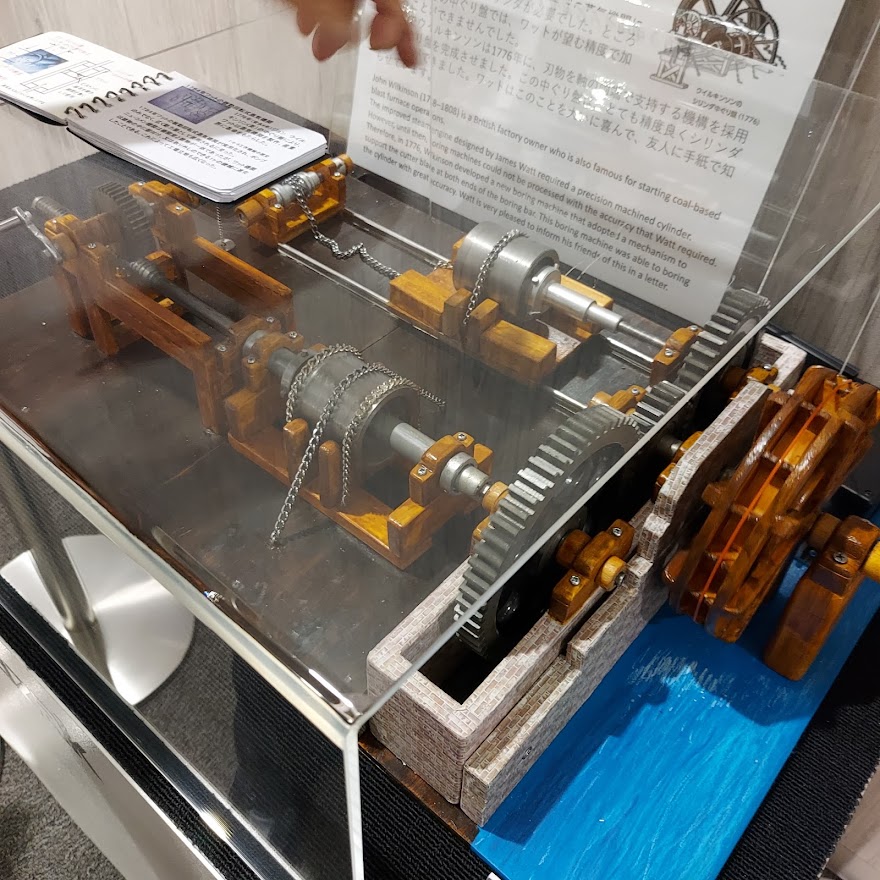

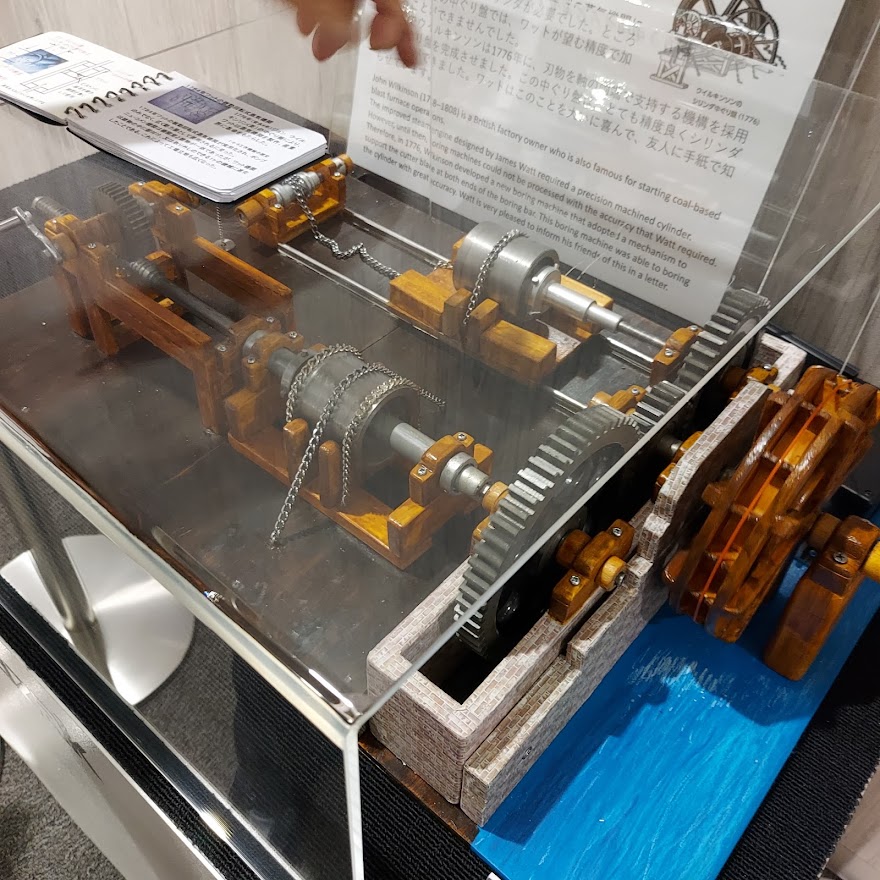

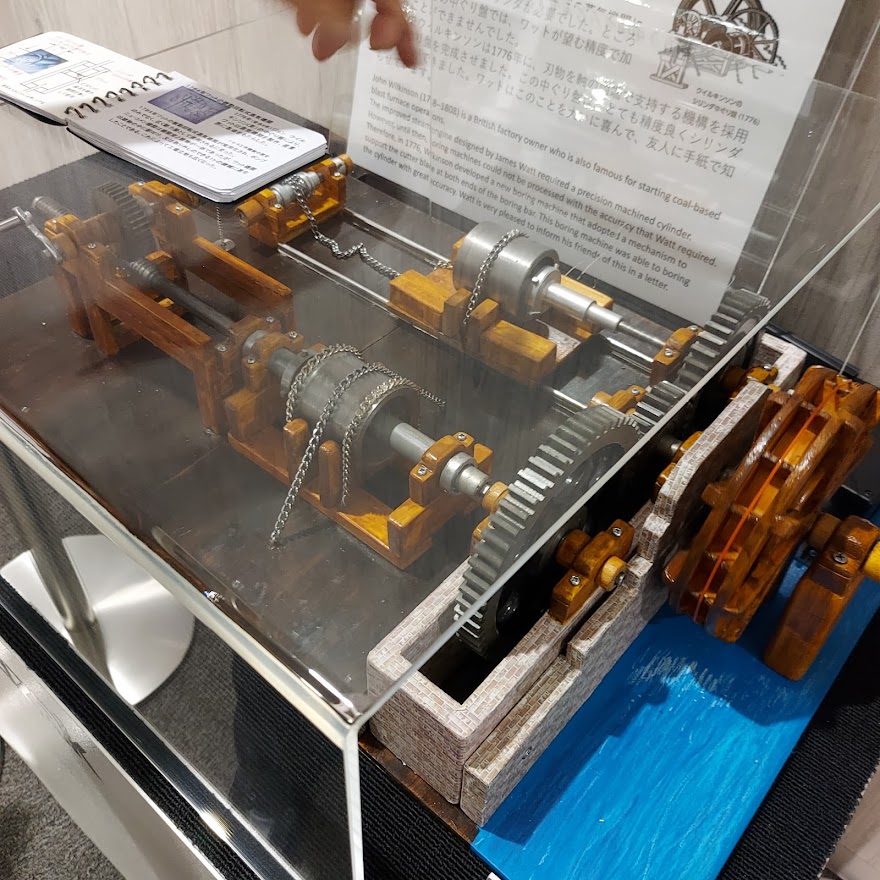

さて、ここまではこの機械にいたるまでの布石といえるほどの機械が下にあります。

私も含めて産業革命がなぜ実現したのか。

これはまさに石炭による蒸気機関の発明によるもの。

このように学校では教えてもらいます。

しかしこれはまさに工作機械の進化によるもの。

と捉えることができると思います。

それが下の機械。

右側は水車で、河の流れによって動いています。

それを動力につたえ、円筒を削っていく機械になります。

上の機械が旧型です。

円筒の内部を削るホーニング加工のようなものです。

鉄を彫り尽くした人類は、より深く入るために、大きな穴をあけてそこから大量の土砂を運び出す必要性がありました。

とても人力では無理なので、蒸気をつかった機関によってこれを解決しようとしました。

具体的には直径7mもの円筒形シリンダーを蒸気によって動かす。

今はモーターの時代でしたが、当時はまさにシリンダーの時代。

イメージは注射器です。この注射器の底に高圧蒸気を入れることによって

円筒を動かしていきます。

しかし当時は7mの円筒をけずるのに、上下で120mmもの大きな円筒誤差ができてしまいました。

これに布を巻いたりして対応していました。

せっかくの蒸気が抜けてしまうこという問題がありました。

それは下の 見ればわかります。

巨大な模型ですが、上の機械の刃物は片持ち式で、刃物が下に向かってたれてしまうので、4面位値をずらしながら下側で加工をしていました。

しかし下のような量側で固定する加工により、超精度を実現しました。

誤差は直径で1.2mm

これによって飛躍的に蒸気機関の燃費、効率性が高くなりました。

工作機械の精度というのがいかに重要であるか、我々人類の歴史にかかわっているのか。

がわかると思います。

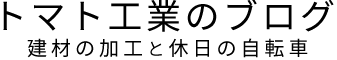

SLと工作機械

なぜ工作機械博物館にSLがあるのか?

これがなんとなくわかってきたと思います。

蒸気機関の心臓部であるシリンダは工作機械の超精度によってもたらされている。

そういっても過言ではないと思います。

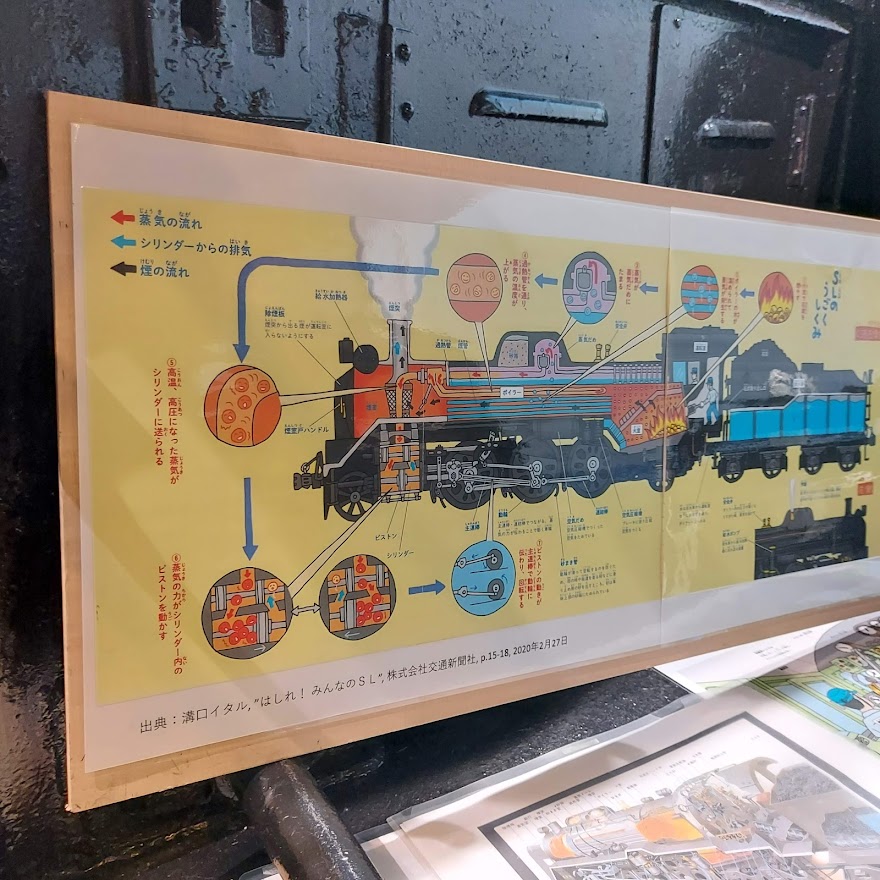

SLは実物であり、実際に動かすことができます。

バルブ流量をコントロールいよって、スピードや加速をコントロールしていきます。

D51402

これはデゴイチとよばれる汽車であり、

402号車、日車とあったので、名古屋の日本車輌製造ということです。

画面上で工作機械を動かそう。

画面上で、穴あけ盤、フライス盤、旋盤を使って自分だけのロボットをつくるものです。

画面中央にあるように、昔はベルトにて駆動していました。

しかしそれではベルトが切れたり問題が多いため、現代はモーター直結式旋盤になります。

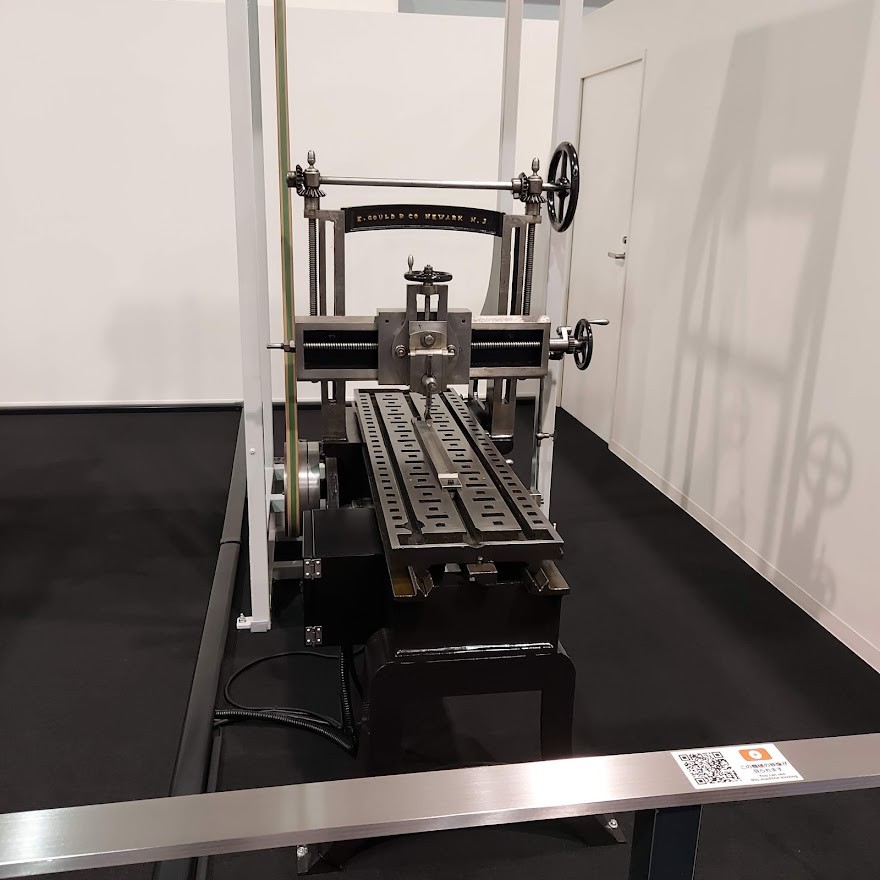

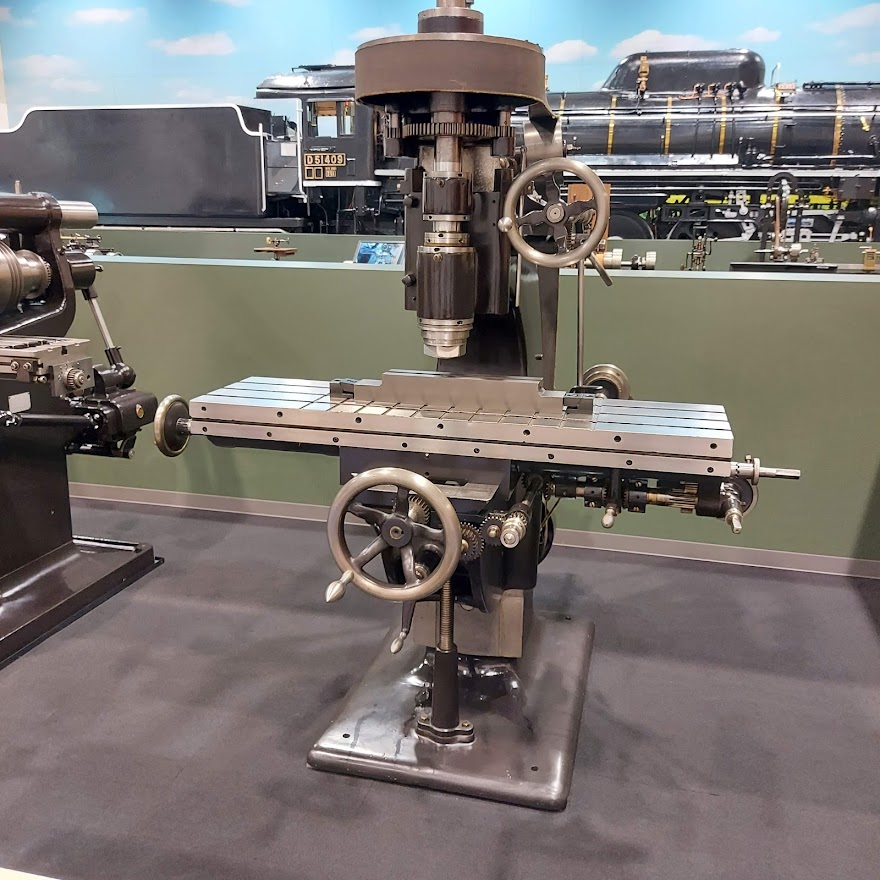

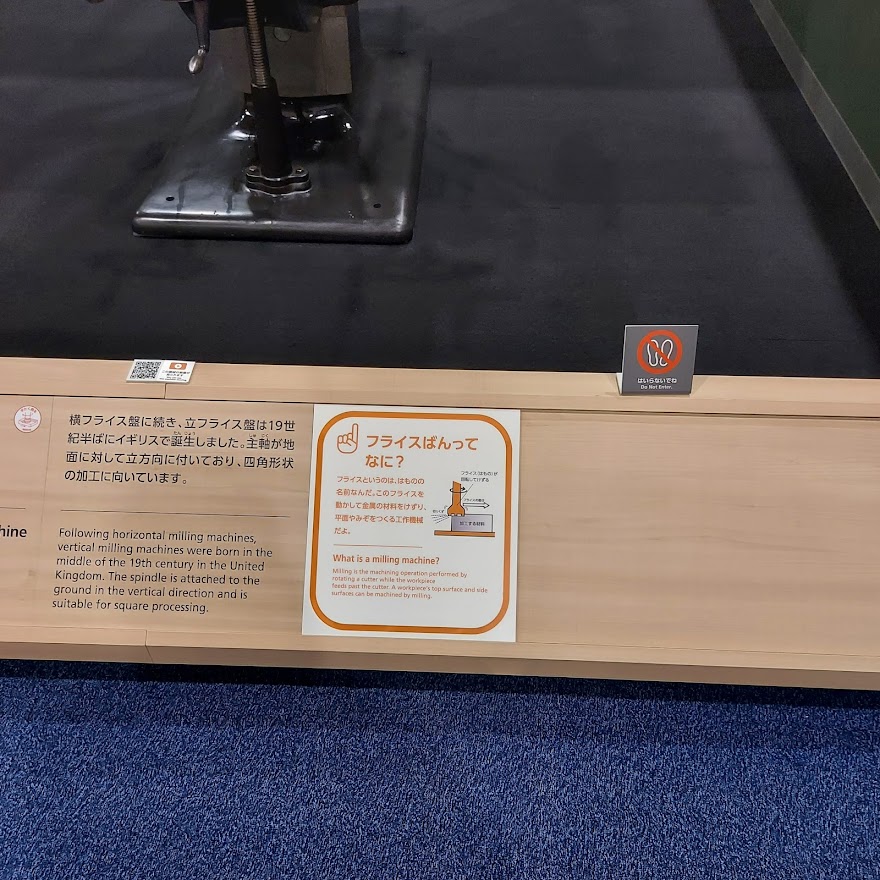

フライス盤とは?

平面を加工するフライス盤です。

ハンドルを回すと軸が動き、テーブルや主軸の位置が動きます。

エンドミルという回転刃物をつけてゴリゴリ削っていきます。

マシニングセンターに代表される

現代はモーターによって置き換わられておりますが、基本的な動きはこの通りです。

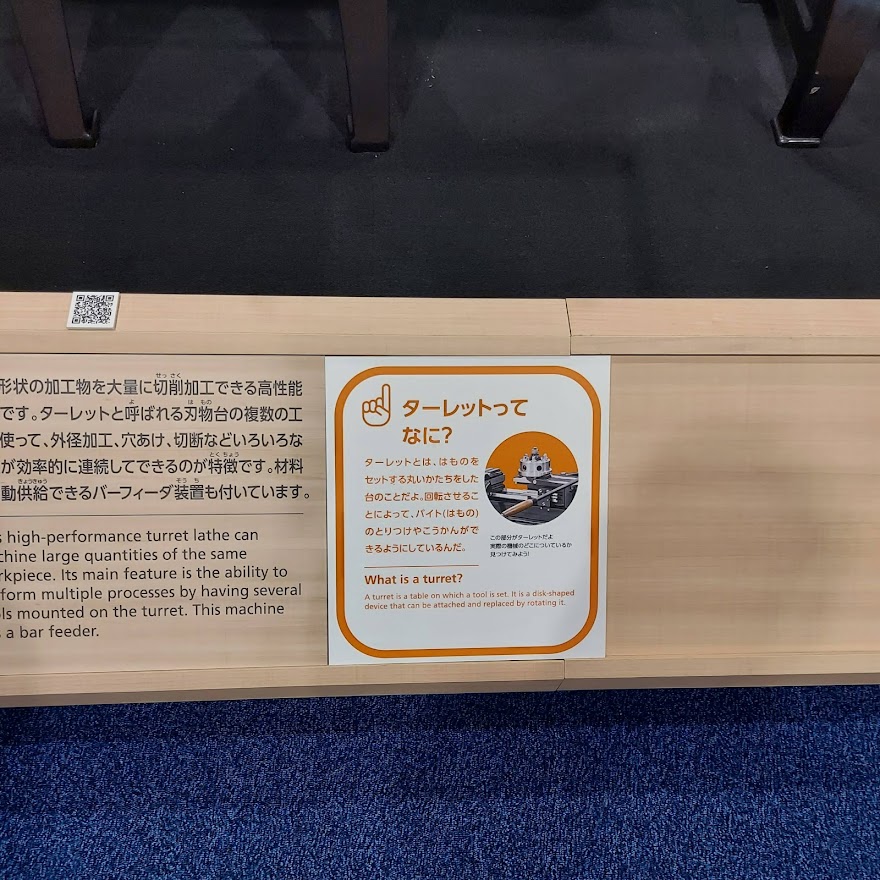

ターレットとは?

ターレットとは刃物を回転させるものです。

分かりづらいですが、拳銃のリボルバーのようなものです。

拳銃のリボルバーは同じ弾丸が入ってますが、ターレットは違う刃物がついています。

それを回転させることで、使いたい刃物を選ぶことができます。

もちろんそれは現代では自動でできます。

旋盤が削りたいものを回転させる機械です。

上述のターレットのように刃物を自動で交換できるものを

ターニングセンタと言います。

一方フライス盤に自動刃物交換装置をつけると

マシニングセンタとなり、

この2つが現代の工作機械の主流となっています。

将棋で言うところの飛車角になります。

旋盤になります。

練習機

ノースアメリカン社製の練習機です。

アメリカが戦後の日本に貸与してくれたものらしいです。

八百津和知の幼稚園の屋根にあったものをひきあげてきたとのこと。

T型フォードです。

ディファレンシャルギアです。

ながくなるので、また次回