【5分でわかる】リレーとフォトカプラの違いをわかりやすく解説!

リレーとフォトカプラの違いと役割

工場の機械や、電子回路でよく使われる「リレー」と「フォトカプラ」。

どちらも信号を伝える役割がありますが、それぞれ特徴や適した用途が異なります。

以前、パネルソーという大型機械の内部基板を修理したことがあります。

ここにはリレーが使われていました。

https://studio.youtube.com/video/_fWLN5nsoR0/edit

これらの機能を理解することで、より機械やものづくりに強くなると思います。

ではどうぞ!!

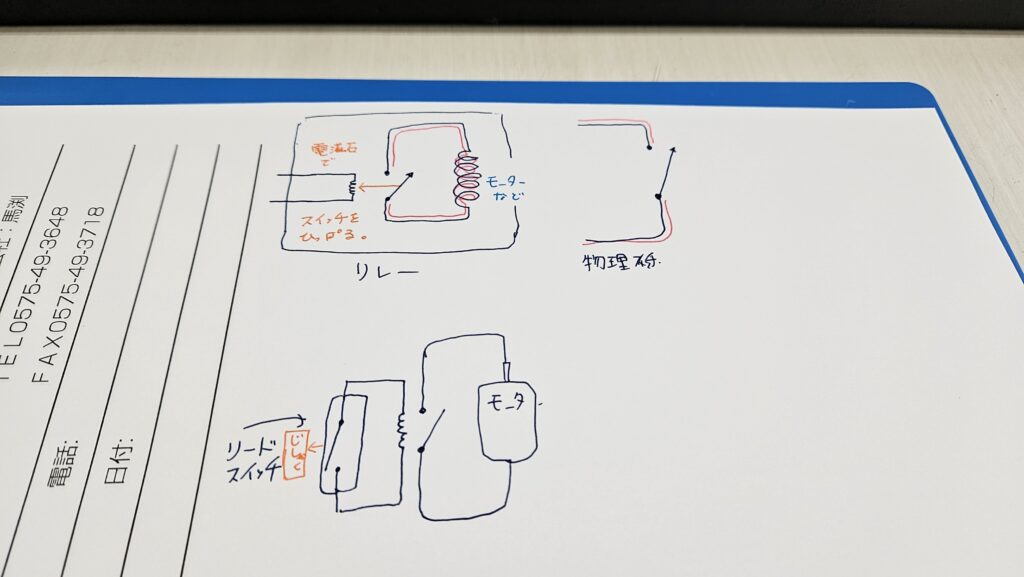

リレーとは?

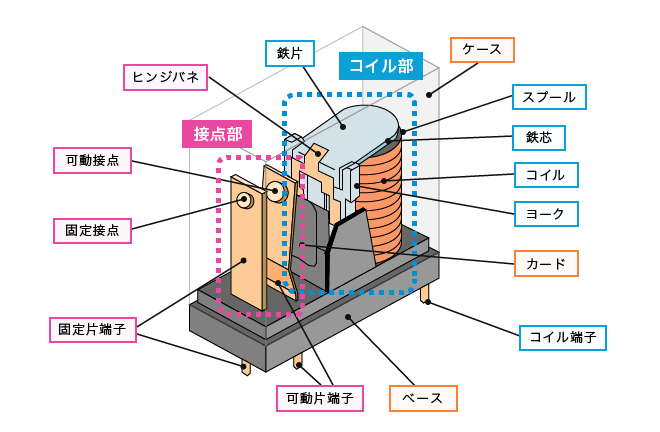

電磁石を利用して、スイッチを引っ張って導通させます。

まずはコイルとよばれる部分に電気を通し、磁石化させます。

それで、スイッチバネを動かしてカチカチスイッチを押しているのです。

仕組み: 電磁石を使ったスイッチで、小さな電気信号で大きな電流を制御できます。

引用:オムロン社より

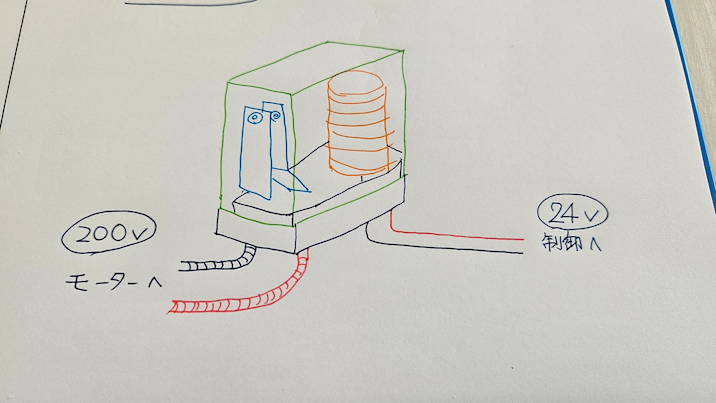

24vの信号を送って、電磁石化し、スイッチバネを動かして、

モーターなど大容量を動かす。

これがリレーの仕組みです。

- 特徴:

- 物理的な接点が動くので「カチッ」と音がする。

- 大電流のオン・オフが可能。

- 機械的な動作のため、寿命や応答速度に制限がある。

- 用途: 家電製品、モーター制御、高電圧回路など。

なぜ、直接スイッチではなく、リレーを使うの?

ではなぜ、直接スイッチではなく、リレーなんかを使う必要があるのでしょうか?

これには理由があります。

・大電流からのスイッチ保護

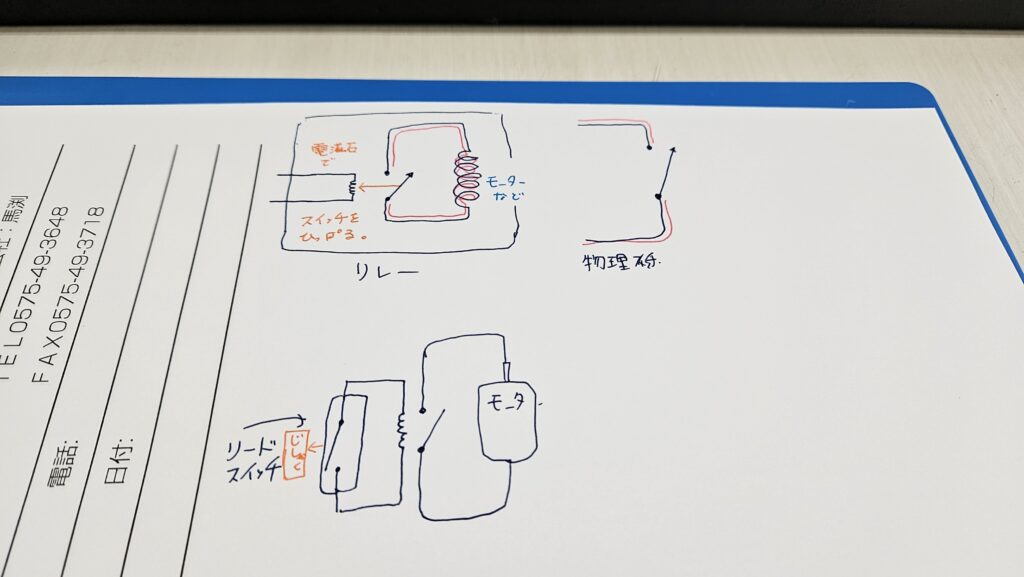

もし、下記右図のように物理スイッチであれば、スイッチ部自体に200vと何アンペアもの大電流が流れてしまいます。

毎回スイッチ部にバチバッチと火花が飛ぶことになります。

上記右図だと、最初はいいものの、すぐに接点がダメになってしまいます。

・小電流で制御したい

リレーを使えば、ごくごく少量の電力で、大電流を動かすことができます。

スイッチ側が小電流でよければ、回路全体もコスト削減できますよね。

・自動制御ができる。

センサーを置けば、センサーによって小電流が流れます。

そうすると、センサーの有無で、自動で、モーターを動かすことができます。

上記下図を参考。

たとえば、リードスイッチを使えば、磁石が近づくと、接点がつながって自動でスイッチが入りますよね。

いろんな場面で自動化が可能ってことです。

・絶縁ができる。

たとえば、発電所ではモーターが回ってますが、ということは、モーターは電気を生み出したりします。

この逆起電力が前側のスイッチにも来てしまうのですが、

物理的に分離できれば、安全に使用することができます。

このように、リレーを使うことで、どんどんと機械は自動化してきました。

さて、基板内には、フォトカプラという素材が使われていたりします。

これは、リレーの原理がわかると理解できます。

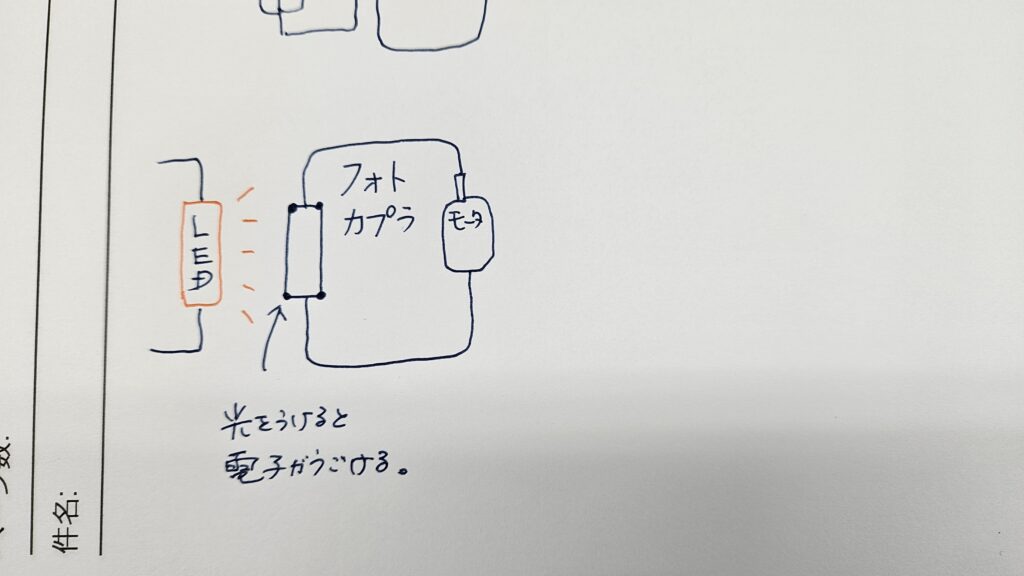

フォトカプラとは?

- 仕組み: LEDと光センサーを使い、光を介して信号を伝えます。

LEDに電気が入ると、発光します。

そうすると、受光素子が励起して、電子が動き回れるようになり、開通します。

これが原理。

- 特徴:

- 電気的な接触がなく、高い絶縁性を持つ。

- 高速応答が可能でノイズに強い。

- 機械的な動作がなく、長寿命。

- 用途: マイコンの信号伝達、ノイズ対策、高速制御回路など。

なぜ、リレーではなく、フォトカプラが使われるの?

現場の機械ですと、リレーもフォトカプラも、両方使われるんですが、

フォトカプラが特に使われるケースというのは実はあります。

これにはフォトカプラの利点を理解するとわかってきます。

①寿命が長い。物理的なスイッチの動きがないので、接点が摩耗せず、寿命が長い。

②うるさくない。リレーは、物理的なスイッチが中に入ってますので、カチカチ音がします。フォトカプラは音がしません。

③省電力。これも物理レバーを動かす必要がないので、省電力になります。

④電気絶縁ができる。完全に切り離しているので、誤作動や感電リスクを減らせます。

⑤高速動作。リレーは物理スイッチなので、タイムラグがありますが、フォトカプラの場合それがないので、非常に高速動作が可能です。

⑥粉塵に強い。粉塵環境であれば圧倒的にフォトカプラです。リレーだと物理接点があるので、粉の影響を受けてしまいます。

このようにフォトカプラには多くの強みがあるのですが、一方で、リレーも未だに使われていることもあります。

うまく使い分けをする必要がありますね。

使い分け

- リレー → 大電流を扱う場合や物理的なスイッチが必要なとき。

- フォトカプラ → 高速な信号伝達や絶縁が必要なとき。

という使い分けになります。

ではまたねー!!