#1シンクス社内覧会へ行こう。大井川工場・建材加工機械

さてみなさまこんにちは。

今日は6月30日に行われました、建材加工機械の日本最大メーカーの一つでもありますシンクス株式会社さんの内覧会に行ってきた模様をレポート致します。

今回、岐阜から商社さんに連れて行っていただきました。

我々からは生産の坂井と二人です。

シンクスのA所長さんにお会いし、

受付をしていきます。

今回新社屋を作られるということで、そのお披露目を兼ねて自社内展示会という流れになりました。

ここですこしびっくりしたのが

【みんながとても生き生きしていた。】

ということです。

それが新社屋を立てたからなのか、

それがなにが原因なのか、今回の内覧会でぜひみてみたい。

そう思いました。

新社屋

新社屋なのでもちろん綺麗なのですが、あかるい光をたくさん取り入れるデザインになっておりました。

太陽光というのはセロトニンを出します。

セロトニンは、うつ病の予防薬的なものであり、幸せホルモンと呼ばれています。

昨今、家づくりも大きくかわってきており、昔はQ値など断熱性能という数値重視の家づくりで、窓が少ない場合もありましたが、

今は開口部とひさしを大きくとって冬のお昼に日光を取り入れ家を暖める。

夏は開口部をおおきくしつつも、日射遮蔽を大きくして明るいが日陰の家づくりというような家づくりに変わってきております。

とても働きやすそうな職場です。そこのオフィスの場所を使ってお客さん対応の場所としていました。

制作している機械群のカタログが並べられていました。

カテゴリとしてはいくつかあります。

・切断:パネルソー

ホームセンターなどにおいてある板をカットする機械です。

一説にはホームセンター向けパネルソーの60%以上がこのシンクス社のものと言われています。

なのでDIY好きの方であれば人生に一度は必ずお世話になったことがあると思います。

我々がつかっているのは、このSPN2の先代で、HP3という機種です。

重くて摩擦抵抗の多い素板のため、通し定規という2点支持形状の特殊機をつかっております。

また切削粉対策や、摩擦にも耐えうる定規移動のためのパワーアップをおこなっております。

こちらは寸法を入れると定規が動き、その位置でカットしてくれます。

つぎにランニングソー

ランニングソーはこのパネルソーを横倒ししたような機械で、高速、高剛性が特徴です。

NC切削機・ボーリングマシン

そして鉄鋼の開先加工機が主力商品です。

切る・切削する。

という点に強みがある日本では珍しくなった総合機械メーカーです。

切断アンギュラーシステム

アンギュラーシステム

アンギュラーとは直交という意味らしく、ランニングソーでカットした細尺をパネルソーに投入するシステムです。

ランニングソーは大板から細尺を切るのが得意な機械で、パネルソーは細尺を細かく切るのが得意な機械です。

この2つを組み合わせて生産性を最大化する。

そのような意図があります。

先の丸仲商事さんがやっていたような、面でみた販売戦略

というものが見えてきます。

機械というのは単発で存在しているというものから、それらの機械をどう上手くつなぐか。

これを機械メーカーがまるごと提案しよう。そんな意図がみえてきます。

なぜそんな戦略をとる必要があるのか?

今世界的には、ドイツ、オーストリア、イタリアの建材機械が主流になってきており、

一大木工機械産地である日本市場にもどんどんと入ってきています。

工場全体をこうした欧州系の統一メーカーで揃えてしまう。こうした動きがでてきているのです。

そのため、当然日本の機械メーカーとしてそれをどのように迎え撃つのか。

その発想が国産機械メーカーとして必要となってきているのだと推察されます。

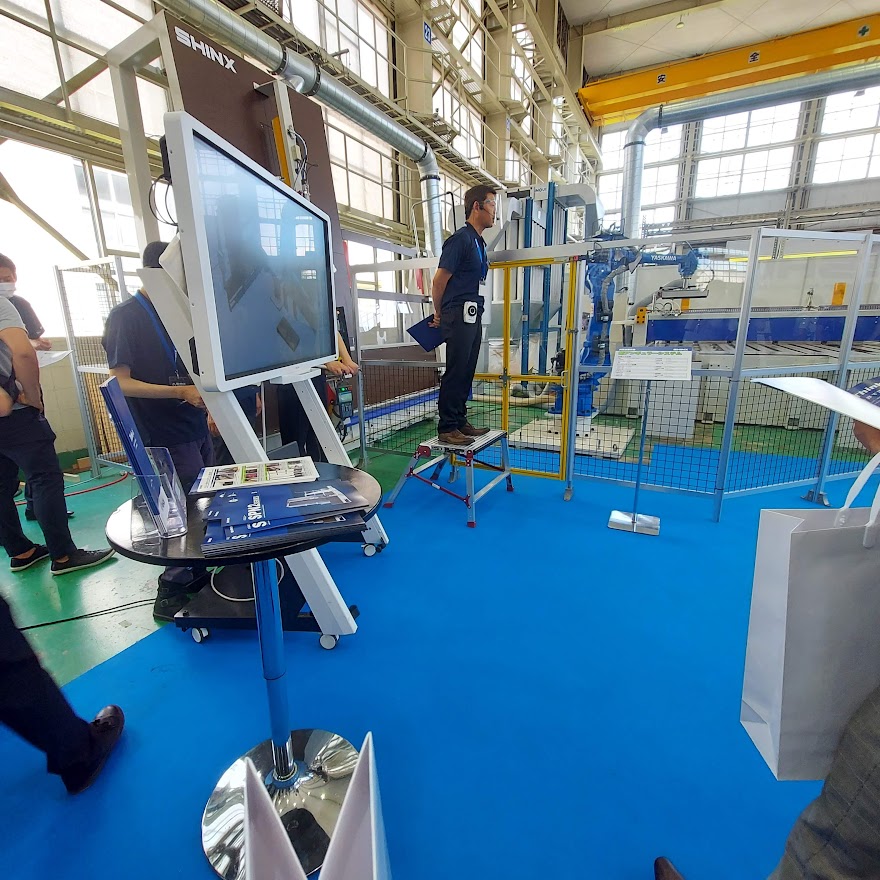

SINUC5000

SINUC5000です。

ここの進化はとても早く

大昔はリレーなどをつかったモジュールでしたが、

カンパルなどのデジタルのコントローラーにかわり、

自社制御にかわってきました。

シンクス社は頻繁にここを改変しているメーカーという印象があります。

今我々が使っているSINUC3000系は、部出し、残寸など若干わかりにくい表記が多かったのですが、

新型はおそらくPLCで作っており、情報量が一気にふえております。

いま現時点でなにをしているのかを明示できるというメリットがあります。

オペレーターは現在作業している状態をモニタで視認できるようになっております。

産業用コントローラーで最も重要なポイントとは?

産業用コントローラーでもっとも重要な部分は何でしょうか?

操作性?、反応性?

違います。間違いなく信頼性であるといえます。

たとえば、単純に所定位置にモーターを動かす制御だけなら

電子工作のRaspberryPiでも構築できると思います。

しかしなぜそんなことをしないのか。

それは、信頼性です。

生産性をつきつめられた生産工場では、日々工程がテトリスのようにつみあげられています。

ここでもっとも嫌われるのは突発的なトラブルになります。

明日の生産間に合いませんわ。では済まされないのです。

PLCであれば、汎用部材がありふれており、いざという時の部品交換が迅速で、

故障の知見が蓄えられております。互換部品も多く、なんなら中古部品から抜いてくることだってできるかもしれません。

工場の機械は信頼性がもっとも重要です。

だからこそ、CNC業界で何十年も部品を保存しているFanucは世界最強なのです。

三菱電機、キーエンス、オムロンなど日本のシーケンス制御は世界トップクラスです。

建材機械のコントローラーも自社独自の仕様からこうしたPLCを利用したものに切り替わってきています。

ユーザーとしては、使いやすくなってきていると思います。

タブレットをつかったQR簡単カットシステム

さらにその制御は、今タブレット端末と、バーコードリーダーを利用して、自動で板に取り寸をしらべてくれるソフトが実装され

どんどんと使いやすくなっています。

ちなみに今やどこでもつかってるQRコードは、産業用からの発展となります。

トヨタ系列のデンソーがトヨタのジャスト・イン・タイムを発展させるために開発したものとなっております。

その昔トヨタは、アメリカのスーパーマーケットからジャスト・イン・タイムの発想を得ました。

いまそれが産業用から日常につかうツールへと逆輸入されているのですね。

さて、熟練工からどちらかというと短期工、非熟練工へとシフトするなか、

こうした誰でも簡単に加工できる仕組みツールというのはもはや時代の流れだと思います。

触ってみましたが反応がめちゃめちゃ良いです。

昔の産業用タッチパネルはモッサモサな動きだったのですが、今の反応は素晴らしいですね。

オペレーターはでてきたバーコードをピットやるだけです。

デジタル化の本質とは?

これのすごい所、本質というのは

実は作業者が楽になる・・・

という点ではありません。

まさにDXで、

たとえば総合的な歩留まり率を計算したり、あとからどの板がどれだけ、どの時期に売れたかなどを計算できるようになるかもしれません。

通年で歩留まりが75%と出たら、来季の在庫をより適正にして一部倉庫を借りなくてもよくなるかもしれません。

売れ筋がわかるようになれば、在庫欠品リスクを低減してより前向きな販売戦略を練ることができるかもしれません。

それは会社の管理部門はもとより経理部門や調達部門に大きなメリットがあるでしょう。

また生産では生産スピードが向上します。また基本的にヒューマンエラーがなくなるので、

営業サイドでは顧客への納品速度があがります。

生産管理部門では余計なクレームが減ることに繋がります。

こうして会社の利益を少しづつ下上げしてくれることは間違いありません。

長くなるのでつづきます。