複合材の貼り合わせは難しい。

複合化

世間ではハイブリッドと言われたりしますが、

その目的はなんでしょうか?

FRPもそうですが、FRPはファイバーで強化したプラスチックです。

これは曲げ強度に弱い樹脂と曲げ強度に強いガラス繊維を組み合わせることで

曲げにも圧縮にも強い素材ができるということです。

ここに複合材のメリットがあります。

軽量、断熱の芯材と防火の素材を組み合わせて軽量でかつ防火性能が高い素材を完成させることができます。

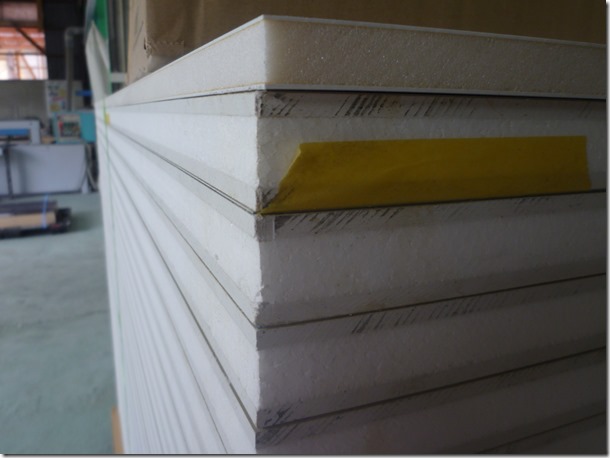

※異種材の張り合わせでソリがない複合材

このように利点ばかりがクローズアップされますが、

その実技術的にはものすごく高いものを要求されます。

ハイブリッドの車が今たくさん走っていますが、”言うは易し”で技術的には大変すごいことだと思います。

パネルを組み合わせる際に難しい点

1.ソリがでる。

※反町隆史 1973年~

AとBを組み合わせる場合、それぞれの伸び率の違いによりソリが出ます。

どちらかの収縮率が違うとAの方にそったり、Bの方にそったりします。

そのためA+B+Aというようにサンドイッチ形状にしたりします。

2.接着剤の問題

例えば木工用ボンドであれば”木工用”ということですので簡単です。

合板、無垢、MDFなど木質系で木工用ボンドをつかえば良いと思います。

これがいろんな素材が入ることによってそれぞれに適した接着剤を選定する必要があります。

例えば

繊維セメント板

スチロール

アルミを貼りたい場合、どうしますでしょうか?

そのため本来メーカーが推奨していなくてもこちらサイドで使用したりするケースもあります。

3.接着剤の問題2

接着剤が水分を含むものであると例えばケイカル板に水分が含水すると

ケイカル板の含水量が増え、ケイカル板がそります。

ここにアルミなど金属板が入ると含水しないため水分量が変わりません。

そのため水分の含水量がケイカル板側だけ増えてしまいます。

片側だけ水分量が増えると膨張するので反ります。

ここにも接着剤選定の問題があります。

接着剤メーカーもそれぞれ単体での接着剤試験は行うものの複合材についての試験データーなどは持っていない場合が多いです。

そのため実務上問題が起こるケースが多いです。

4.貼りズレの問題

ものを貼るという時には接着剤を塗ります。

しかしながら接着剤量が多いと圧着時に張り材がスベってしまいます。

それはもう、見事にスベリます。

※岡田圭右 1968年~

油の上に板を置いて上から体重をかけるようなものだからです。

では接着剤を少なくすれば良いのでは?

と思われると思いますが、接着剤量を下げ過ぎると接着剤不良の問題があるため接着剤量を絞り込むことができない可能性があります。

また接着剤量をコントロールするにはロールコーターの形状も関係してきます。

吸い込み量の高い素材には、塗布量を多くする必要があり、吸込みがない素材には塗布量を少なくコントロールしなければなりません。

また接着剤はバターと同じで気温によって粘性が全く違う為コントロールしなければなりません。

そのため回答としては

接着剤をそれぞれの素材にあった量で、それぞれの気温にあった粘性で、

それぞれのロールコーターの形状にあうように塗布しないと行けない。

ということになります。

切削とことなり、なま物なので難しさがあります。

5.シミだしの問題

塗布した後にプレスにて何十トンという圧力をかけます。そのため

素材によっては接着剤の塗布量によって貼った後に染み出してくる可能性があります。

これも塗布量コントロールによって制御する必要があります。

はりものの素材によってその量などを適切にコントロールしなければならないのです。

※塗布量をコントロールして貼られた複合材

6.フクレの問題

2液反応硬化性の接着剤であれば接着は完全にできるのですが、

これだとロールコーター上で反応硬化するケースが多々あります。

A+Bを混合して反応剤を作っておき、板面に塗布します。

そののち張り合わせして接着します。

しかしこれは作業性が悪く、ロールコーターの摩擦熱により反応硬化してしまいます。

こうなるとコテコテになった接着剤を皮スキのようなものでこそぎ落とすという

超原始的な作業が必要です。

そのため2液反応硬化性接着剤は使いません。断言してます。

当然1液になりますが、1液の接着剤は大きく分けて二種類あります。

①溶剤分が飛んで固化するタイプ

②空気中の湿気で反応硬化するタイプ

です。

溶剤分が飛ぶタイプですが、水が溶剤分ですと水の逃げ道がないといつまでたっても硬化しません。

例えば発泡スチロールと鉄板の場合、間に生の接着剤を入れると逃げ場がなくなり、いつまでたっても固化できないため接着しません。

水の逃げ道がない箇所が未硬化になり、接着不良を起こします。

夏場などは空気が未硬化層に集まり、空気膨張によりフクレを起こします。

餅かっ!と叫ぶほど見事に膨れます。

そういう時は

プレスの前で遺憾の意を表明します。

では空気中の湿気と反応硬化するたいぷですが、こちらは湿気硬化型接着剤は湿度条件によって大きく作業が変わります。

このあたりは珍しく企業秘密ですので、多くは語れませんが、

水を強制的に噴霧供給してあげることで解決します。

→つい言ってしまいました。

とはいえ噴霧量などは非常にバランスが難しいので注意が必要です。

7.貼り仕上げの場合の問題

特に難しいのがトリミングを行わないケースです。

トリミングを行わないというのは、通常はりずれその他を意識して後から四方をカットします。

しかしカットするとその分

・カット代がかかってしまう。

・素材を大きめに作る必要がある。

・端剤の処分費がかかる

・難切削材が入ると切断がしにくい。

といったことからそのまま出荷するケースがあります。

つまり

1.はりずれが許容されない

2.ノリの染み出しが許容されない

3.反りが許容されない

といった非常に厳しい条件が突きつけられるのです。

その場合どうするか?

となりますと

1.お仕事を断る。

というのが一番多いです。

オイオイ

と言う事になりますが、

それほど大変ということなのです。

実際ここまで話をして

ここから話を詰めていきます。

いくつかの要件を満たして製品になるまでにはなかなか大きな難関が待ち受けているのです。